Jean Paul Belmondo verehrte René VIGNAL. Er war einer der besten Fußball-Torhüter Frankreichs

-

Vignal était celui qui fut le gardien de but volant de l'équipe de France et du Racing-Club de Paris:

Selections : A (17)

Palmarès : Vainqueur de la Coupe de France 1949, Finaliste en 1950

- Jean-Paul Belmondo "pratique avec passion le football à un poste plutôt inattendu : gardien de but. Cet engouement lui vient de l’admiration qu’il porte à René VIGNAL, surnommé à cette époque par la France entière : "Le fou volant."

-

"Hors du football, René Vignal va sombrer jusqu'à être condamner à 15 ans de prison pour hold-up. Là, avec l'aide d'un éducateur pénitencier, il va oeuvrer pour introduire le football dans les prisons et se révelera le grand entraineur qu'il aurait du devenir."

ul> René Vignal: Hors Jeu

La gloire, la chute et la résurrection d'un grand champion. récit recueilli par Francis Huger (colletction "vécu" / Éditions Robert Laffont, Paris 1978). 336 Seiten O.K. das Buch ist ein bisschen larmoyant und nach dem Strickmuster, "tiefer Fall" und anschließende Katharsis:

-

"Un homme sort de prison, un homme dont le nom fut synonyme de gloire, de téméreté. Un homme que les foules acclamaient sur les stades com l'un des symboles du sport francais. (...) Mais ce récit de la »chute« d'un champion est aussi l'aventure d'une résurrection." (Klappentext).

vabanque - am Freitag, 5. März 2004, 20:42 - Rubrik: Biographien des Bankraubs

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Wenn ich die Frage sehr abstrakt angehe, dann ist Geld pure Möglichkeit, viel fantasieanregender als irgendein konkretes Luxusgut. Um Schmidt zu zitieren: "gepresste und getrocknete Freiheit". Es ist ein Medium, das maximales Assoziieren und ausschweifendstes Fantasieren ermöglicht.

taz: Lottogewinnfantasien?

Auch das."

(Jan Philipp Reemtsma im Interview mit der taz, 4.3.2004)

Da fehlt doch was ... Bankraub oder Lottogewinn?

taz: Lottogewinnfantasien?

Auch das."

(Jan Philipp Reemtsma im Interview mit der taz, 4.3.2004)

Da fehlt doch was ... Bankraub oder Lottogewinn?

contributor - am Donnerstag, 4. März 2004, 20:01 - Rubrik: Zur Kritischen Theorie des Bankraubs

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Im Jahr 2001 gab es in der damals vorzüglichen „Kunsthalle Tirol“, ein ehemaliges Salzlager, eine überaus interessante Ausstellung "GeldLust: ModellBanking", rund um das Thema Geld. By the way, der Direktor der Kunsthalle wurde danach von den Stadträten gefeuert, das Konzept eingestampft und heute landen wir bei den Stadtwerken, wenn wir auf die einstige Webseite der Kunsthalle gehen

Im Jahr 2001 gab es in der damals vorzüglichen „Kunsthalle Tirol“, ein ehemaliges Salzlager, eine überaus interessante Ausstellung "GeldLust: ModellBanking", rund um das Thema Geld. By the way, der Direktor der Kunsthalle wurde danach von den Stadträten gefeuert, das Konzept eingestampft und heute landen wir bei den Stadtwerken, wenn wir auf die einstige Webseite der Kunsthalle gehen Die Wiener Zeitung (8.6.2001) berichtete über die Ausstellung

„Dass die Bank für Tirol und Vorarlberg in der Innsbrucker Innenstadt ein BTV-Stadtforum plant, hierfür einen internationalen Architekturwettbewerb ausgeschrieben hat und die 75 eingereichten Projekte in der Kunsthalle ausstellt, vis-à-vis der Anleitung zum perfekten Bankraub, dass schließlich die BTV die Ausstellung zusätzlich gesponsert hat, zeigt, dass Humor in diesem Fall nicht nur gelebt wird. Er wird offen und ehrlich zelebriert. Zum Amüsement aller. Die Banker nahmen die Arbeit "Bank Job" gelassen, amüsierten sich nicht minder als andere Ausstellungsbesucher. Wer hätte das gedacht. Alles im Leben ist eine Sache des Blickwinkels. Selbst Banker wissen: "Geld allein macht nicht glücklich." Das sagt übrigens auch die junge Frau bei Andreas Wegners Video "Geld", eine weitere Arbeit, die in der Ausstellung zu sehen ist.“

Diese Arbeit von Janice Kerbels ist in diesem Band dokumentiert: Janice KerbeL. 15 Lombard Street. Bookworks, London 2000

Janice Kerbels Buch ist ein detailliert erforschter Master-Plan für den Überfall einer bestimmten Londoner Bank. In einer Überwachung der Überwachungapparate führt Kerbel vor, wie die unterschiedlichen Sicherheitsysteme zusammenhängen und ein Netz der Kontrolle bilden.

Jochen Becker schreibt über Janice Kerbel "15 Lombard St."

“ Die von Stefan Kalmár kuratierte Buchreihe im Design des Wiener Künstlers und Grafikers Florian Pumhösl umfaßt neben Bänden von Doug Aitken und Angela Bulloch auch noch das Buch "15 Lombard St" von Janice Kerbel. Hierbei stellt die kanadische Künstlerin einen Bankraub präzise vor - auch dies ein Weg, den mikro-kalten Krieg in den Städten zu überstehen. Mit Klapptafeln, Karten, Erkundungsfotos, Ablaufplänen und je nach Beteiligten ausgelegten Aktionslisten entwirft die kanadische Künstlerin einen Masterplan für einen Überfall der Robarts Branch der exklusiven Investmentbank Coutts & Co. mitten in der City of London. Bei einem Geldinstitut, deren KundInnen erst ab £ 500.000 ein Konto erhalten, sollen unmarkierte Scheine abgezeigt werden. Stinkbomben und Störsender, Verkleidungen und Straßenblockaden im Schatten der allgegenwärtigen Videoüberwachung bilden hierbei das Arsenal eines perfekten Überfall. Zum Schluß sollen sich alle in einer Villa im spanischen Garrucha wiedertreffen, um die Beute zu teilen.

Janice Kerbels trocken niedergelegter Plott funktioniert wie imKriminalroman, bei dem Gangster wie Polizei eine geschärfte Aufmerksamkeit gegenüber den alltäglichen Dingen zukommen lassen. Plötzlich wird normalerweise Übersehenes zum entscheidenden Detail der Flucht oder Überführung. Die Überwachung überwachend, muß jeder Schritt bedacht sein und wird hier im wahrsten Sinne minutiös aufgelistet. Mit "15 Lombard St." stellt sich die Autorin eindeutig auf Seiten der Gangster und vor allem gegen das Phantasma der totalen Kontrolle.“

“Bank Job (1999) is the fruit of several years of research, documentation and observation about a bank at Lombard Street 15, London. Janice Kerbel gathered and classified many documents (black and white photographs blueprints, maps, time-tables, lists of required material - and written texts where she minutely describes the bank's monitoring system, foreseen diversions to facilitate a getaway by car, as well as directions to a hideout in Spain. Nothing is left to chance. This material is offered to the viewers who can become potential users of Bank Job. The orderly presentation

of these documents, on three cork panels, suggests both the moment of preparation of a robbery, and its methodical reconstruction.”

En francais ...

Hier ein Link zu einer Ausstellung von Janice Kerbel in der Norwich Gallery in UK:

Ein Feature von Jennifer Higgie on Janice Kerbel

Get it while you can A few years ago Janice Kerbel was broke, so she devised a plan - Bank Job (1999). Posing as an architecture student, for a year and a half she staked out a London bank: the Lombard Street branch of Coutts & Co.

Her research completed, she published an astonishingly detailed instruction manual on how to rob it, entitled 15 Lombard St (2000). This master plan includes exhaustive information: accomplices, location, security set-up, ventilation, transmission, diversion, plan of action, getaway to a Spanish hideout and so forth. Accompanied by diagrams and blurred photographs, the dense text doesn't let up for 100 pages and is as thorough - and as demanding - as a tax form: 'The team is composed of ten individuals, seven of whom comprise a core group and three who are contracted and paid a fixed fee, half in advance, half upon completion ...' etc. It is only when you realize that the artist is obsessed with a plan she will never follow through that it becomes clear that the idea of deception is being posited as a Sisyphean act of liberation - if you can imagine something, she seems to be implying, that makes it, on some level, exist.

Go on

vabanque - am Donnerstag, 4. März 2004, 00:15 - Rubrik: Kunst und Bankraub

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Neue Osnabrücker Zeitung, 03.03.2004

Mit High Tech auf Verbrecherjagd - DNA-Analysen immer wichtiger

Köln (dpa) - Carsten Proff jagt Autoknacker, Einbrecher und Erpresser. Nicht mit der Waffe in der Hand, sondern mit Skalpell, Test-Röhrchen und High Tech in seinem Labor. Seine Auftraggeber sind vor allem Polizei und Staatsanwaltschaften.

Proff ist Leiter des DNA-Labors am Rechtsmedizinischen Institut der Universität Köln und erstellt mit seinen Mitarbeitern auch aus den kleinsten biologischen Spuren genetische Fingerabdrücke vom Täter. In der Strafverfolgung werden die Analysen der Erbsubstanz DNA immer wichtiger.

Bei fast jeder Straftat hinterlässt der Täter Spuren. «Die Leute sind dümmer als man denkt. Da putzt sich einer die Nase am Tatort oder sitzt die ganze Nacht vor dem Tresor und lässt seine Zigarettenkippen liegen», erklärt Proff. Schon der kleinste Blutspritzer, Sperma- oder Speicheltropfen kann am Ende zum Klicken der Handschellen führen. Und dazu kann es sogar nach Jahrzehnten noch kommen: «Wenn der Spurenträger kühl, trocken und dunkel gelagert wurde, kann man aus ihm auch nach 50 Jahren noch ein DNA-Profil erstellen.»

Weiter bei der Osnabrücker Zeitung

Mit High Tech auf Verbrecherjagd - DNA-Analysen immer wichtiger

Köln (dpa) - Carsten Proff jagt Autoknacker, Einbrecher und Erpresser. Nicht mit der Waffe in der Hand, sondern mit Skalpell, Test-Röhrchen und High Tech in seinem Labor. Seine Auftraggeber sind vor allem Polizei und Staatsanwaltschaften.

Proff ist Leiter des DNA-Labors am Rechtsmedizinischen Institut der Universität Köln und erstellt mit seinen Mitarbeitern auch aus den kleinsten biologischen Spuren genetische Fingerabdrücke vom Täter. In der Strafverfolgung werden die Analysen der Erbsubstanz DNA immer wichtiger.

Bei fast jeder Straftat hinterlässt der Täter Spuren. «Die Leute sind dümmer als man denkt. Da putzt sich einer die Nase am Tatort oder sitzt die ganze Nacht vor dem Tresor und lässt seine Zigarettenkippen liegen», erklärt Proff. Schon der kleinste Blutspritzer, Sperma- oder Speicheltropfen kann am Ende zum Klicken der Handschellen führen. Und dazu kann es sogar nach Jahrzehnten noch kommen: «Wenn der Spurenträger kühl, trocken und dunkel gelagert wurde, kann man aus ihm auch nach 50 Jahren noch ein DNA-Profil erstellen.»

Weiter bei der Osnabrücker Zeitung

contributor - am Mittwoch, 3. März 2004, 10:04 - Rubrik: Techniken der Fahndung und Ueberwachung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

ELF JAHRE nach den Brüchen klingelten die Beamten

Berlin - Damit hatte sie wirklich nicht gerechnet. Elf Jahre nach ihren Banküberfällen hat die Berliner Polizei die "Dicke Berta" jetzt doch noch in Rheinland-Pfalz geschnappt. Ein Bekannter lieferte die Hausfrau (42) ans Messer.

Weiter im reißerischen Text der Berliner BZ, vom 2.3.2004

Berlin - Damit hatte sie wirklich nicht gerechnet. Elf Jahre nach ihren Banküberfällen hat die Berliner Polizei die "Dicke Berta" jetzt doch noch in Rheinland-Pfalz geschnappt. Ein Bekannter lieferte die Hausfrau (42) ans Messer.

Weiter im reißerischen Text der Berliner BZ, vom 2.3.2004

vabanque - am Dienstag, 2. März 2004, 20:27 - Rubrik: GenderMainStreaming

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Berliner Morgenpost, 28.2.2004

Bombenattrappe ermöglicht Bankräubern die Flucht

Der Trick zweier Bankräuber hat gestern Morgen die Polizei in der West-City in Atem gehalten. Die bewaffneten Unbekannten hatten Beute in der Reise-Bank am Hardenbergplatz gemacht und bei ihrer Flucht eine Bombenattrappe zurückgelassen. Dieser sah so echt aus, dass die Sprengstoffexperten anrücken mussten - und die Täter in der Zwischenzeit entkamen.

Den ganzen Artikel lesen

Bombenattrappe ermöglicht Bankräubern die Flucht

Der Trick zweier Bankräuber hat gestern Morgen die Polizei in der West-City in Atem gehalten. Die bewaffneten Unbekannten hatten Beute in der Reise-Bank am Hardenbergplatz gemacht und bei ihrer Flucht eine Bombenattrappe zurückgelassen. Dieser sah so echt aus, dass die Sprengstoffexperten anrücken mussten - und die Täter in der Zwischenzeit entkamen.

Den ganzen Artikel lesen

vabanque - am Samstag, 28. Februar 2004, 14:32 - Rubrik: Bankraub-Trends

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bei Radio Bremen gibt es eine Radiosendung über René Girier im Rahmen einer Reihe von Sendungen über

Populäre Gauner und Gangster: Robin Hood, Syndikat und Mafia

Der Ein- und Ausbrecherkönig René Girier, genannt ‚La Calle' ("der Krückstock"), gestorben 2000 im Alter von 81 Jahren, war einer der populärsten Gangster Frankreichs. Trotz einer Gehbehinderung, die ihm seinen Spitznamen ‚La Calle' - die Krücke - einbrachte, ist er seinen Häschern immer wieder entkommen. Einmal floh er sogar bei einem Gefangenentransport, indem er ein Loch in den Boden des Gefängniswagens sägte. Aber spektakuläre Ausbrüche wie dieser und seine Raubzüge, bei denen er insgesamt mehr als 10 Millionen Euro erbeutet haben soll, machen nur einen Teil des Ruhmes von René Girier aus. Bekannt, und sogar von der Polizei respektiert, war er vor allem dafür, stets ein echter Gentleman zu sein. Immer perfekt gekleidet, nie gewalttätig und mit druckreifer Ausdrucksweise, war er ein echter Frauenheld. Barbara Schulte über einen charmanten Kriminellen, der sogar an Europas Adelshäusern geschätzt war.

Populäre Gauner und Gangster: Robin Hood, Syndikat und Mafia

Der Ein- und Ausbrecherkönig René Girier, genannt ‚La Calle' ("der Krückstock"), gestorben 2000 im Alter von 81 Jahren, war einer der populärsten Gangster Frankreichs. Trotz einer Gehbehinderung, die ihm seinen Spitznamen ‚La Calle' - die Krücke - einbrachte, ist er seinen Häschern immer wieder entkommen. Einmal floh er sogar bei einem Gefangenentransport, indem er ein Loch in den Boden des Gefängniswagens sägte. Aber spektakuläre Ausbrüche wie dieser und seine Raubzüge, bei denen er insgesamt mehr als 10 Millionen Euro erbeutet haben soll, machen nur einen Teil des Ruhmes von René Girier aus. Bekannt, und sogar von der Polizei respektiert, war er vor allem dafür, stets ein echter Gentleman zu sein. Immer perfekt gekleidet, nie gewalttätig und mit druckreifer Ausdrucksweise, war er ein echter Frauenheld. Barbara Schulte über einen charmanten Kriminellen, der sogar an Europas Adelshäusern geschätzt war.

- Die Radiosendung von Barbara Schulte (2.59 Min) runterladen

- Eine französischsprachige Website De René Girier à René la Canne

L'ennemi public numero 1 et sa légende

vabanque - am Freitag, 27. Februar 2004, 01:50 - Rubrik: Biographien des Bankraubs

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bankraub:

Zur neuen Portraitmalerei

Das HIDDEN MUSEUM in Innsbruck zeigte im Jahr 2000 Gesichter von Bankräubern. Wie die Konstituierung des Subjekts am Beginn der Neuzeit in der Portraitmalerei ihren Ausdruck fand, so konstituiert sich im kalten Auge der Überwachungskamera das neue Subjekt.

Zur neuen Portraitmalerei

Das HIDDEN MUSEUM in Innsbruck zeigte im Jahr 2000 Gesichter von Bankräubern. Wie die Konstituierung des Subjekts am Beginn der Neuzeit in der Portraitmalerei ihren Ausdruck fand, so konstituiert sich im kalten Auge der Überwachungskamera das neue Subjekt.

vabanque - am Freitag, 27. Februar 2004, 01:40 - Rubrik: Kunst und Bankraub

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wer nicht akzeptieren kann, dass Menschen jüdischer Herkunft wie Angehöriger anderer sozialer Gruppen auch, normale wie außergewöhnliche "Verbrecher" sein können, der befindet sich tendenziell selbst auf einer antisemitischen Linie, weil er dieser Gruppe von Menschen einen Sonderstatus zuschreiben will, die sie wiederum gegenüber anderen sozialen Gruppen gesellschaftlich ausgrenzt.

Im übrigen sei vielleicht darauf hingewiesen, dass Rick Cohen in seinem Buch "Murder Inc., oder Nicht ganz koschere Geschäfte in Brooklyn" das Handeln der "Jewish Mobster" auch als Gegenprogramm zu den traumatischen Erfahrungen des europäischen Judentums in der Shoah umdeutet.

"Mehr noch: Er behauptet, daß die jüdischen Gemeinden in den USA besser dran wären, treibe die jüdische Mafia der 30er Jahre noch heute ihr Unwesen, "denn", so behauptet Cohen, 'jeder braucht jemanden, der einen starken Eindruck auf ihn macht.

(...)

Dabei trauert Cohen dem hinterher, was die jüdischen Mafiosi der nachfolgenden Generation auf keinen Fall vererben wollten: sich verteidigen zu müssen, Gewalt anzuwenden. Doch Cohen und viele andere amerikanische junge Juden, schauen wehmütig zurück. "Wir sind anders als unsere Väter", gibt Cohen zu. "Israel wurde zur Identifikationsfigur für uns, so wie es die Gangster für unsere Väter waren. Da waren sie wieder, die 'tough jews'. Juden, die zurückschlugen, Aggression mit Aggression beantworten."

(Aus der Rezension von Tekla Szymanski im "Aufbau" vom 8.5.1998)

=====================================================

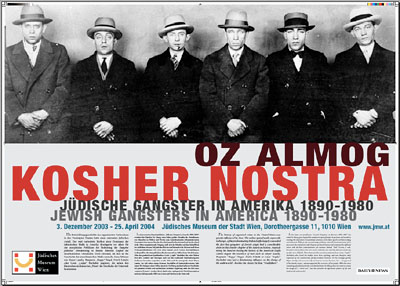

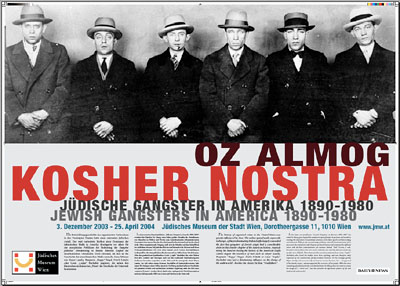

Zur Diskussion um die Ausstellung "Kosher Nostra" des Jüdischen Museums in Wien, hier Auszüge aus dem Artikel der Süddeutsche Zeitung, 25.2.2004

Streit um finstere Gesellen aus einer finsteren Zeit

Von Michael Frank

Das Wiener Jüdische Museum zeigt eine Ausstellung über jüdische Mafiosi, Kritiker sehen das jedoch als einen Ausdruck von Antisemitismus

Wien – Besucher des Jüdischen Museums der Stadt Wien können derzeit eine besondere Schönheitengalerie heimtragen – in Gestalt eines Katalogs, zwei Bändchen im CD-Format, dennoch voluminös und von der Kompaktheit einer Schlagwaffe. „Auf dem Grabstein sind alle Juden schön“, sagt das Sprichwort, doch die Porträts im Museum sind zu Lebzeiten entstanden, und so blickt man in ziemlich verwegene Gesichter von Menschen, deren Bedeutung sowieso weniger in ihrer Schönheit liegt: Beinahe ein Publikumsrenner ist derzeit die Ausstellung „Kosher Nostra – Jüdische Gangster in Amerika 1890-1980“.

(....)

Schon bei der Vorstellung der originellen Schau ging es beinahe wie bei der Mafia zu. Konträre Interpretationen von dem, was politisch korrekt wäre, ließen einige Herren im Publikum mit geballten Fäusten auf den Ausstellungsmacher Oz Almog und die Museumsleitung losgehen: Die massenhafte Schaustellung jüdischer Verbrecher diene allein dazu, Antisemitismus zu schüren, so das Argument der Aufgebrachten.

Das Jüdische Museum will die Schau als „Konzentrat einer ganzen Epoche, gleichermaßen faszinierend und abschreckend“ verstanden wissen, „ohne romantisierende Neigung, mit dem Scharfblick des Aufklärers“ für diesen Teil „jüdischer Historie in all ihren Widersprüchlichkeiten“. Idealisierungen kommen da nicht vor, auch wenn Juden das Verbrechen als Ausweg aus dem Ghetto und oft einzige Aufstiegsmöglichkeit in der Gesellschaft begriffen.

(...)

Rich Cohen, Autor eines Buches zum selben Thema, vertritt die These, für manche Juden in der Verbrecherwelt sei Töten eine Art „Unterwelt Bar-Mizvah“, ein Mannbarkeitsritual gewesen. Almog ironisiert eher derlei religions-soziologische Tiefendeutung. Er und das Museum sehen diese Ausstellung – sie ist bis 25. April zu sehen – entgegen irritierter Kritik eher als Gegengift zum Antisemitismus: Als Darlegung nämlich, dass Juden Zeitgenossen und Mitmenschen sind, wie alle anderen auch – bis hinein in die finstersten Nischen des Seins."

Der ganze Text in der SZ

Im übrigen sei vielleicht darauf hingewiesen, dass Rick Cohen in seinem Buch "Murder Inc., oder Nicht ganz koschere Geschäfte in Brooklyn" das Handeln der "Jewish Mobster" auch als Gegenprogramm zu den traumatischen Erfahrungen des europäischen Judentums in der Shoah umdeutet.

"Mehr noch: Er behauptet, daß die jüdischen Gemeinden in den USA besser dran wären, treibe die jüdische Mafia der 30er Jahre noch heute ihr Unwesen, "denn", so behauptet Cohen, 'jeder braucht jemanden, der einen starken Eindruck auf ihn macht.

(...)

Dabei trauert Cohen dem hinterher, was die jüdischen Mafiosi der nachfolgenden Generation auf keinen Fall vererben wollten: sich verteidigen zu müssen, Gewalt anzuwenden. Doch Cohen und viele andere amerikanische junge Juden, schauen wehmütig zurück. "Wir sind anders als unsere Väter", gibt Cohen zu. "Israel wurde zur Identifikationsfigur für uns, so wie es die Gangster für unsere Väter waren. Da waren sie wieder, die 'tough jews'. Juden, die zurückschlugen, Aggression mit Aggression beantworten."

(Aus der Rezension von Tekla Szymanski im "Aufbau" vom 8.5.1998)

=====================================================

Zur Diskussion um die Ausstellung "Kosher Nostra" des Jüdischen Museums in Wien, hier Auszüge aus dem Artikel der Süddeutsche Zeitung, 25.2.2004

Streit um finstere Gesellen aus einer finsteren Zeit

Von Michael Frank

Das Wiener Jüdische Museum zeigt eine Ausstellung über jüdische Mafiosi, Kritiker sehen das jedoch als einen Ausdruck von Antisemitismus

Wien – Besucher des Jüdischen Museums der Stadt Wien können derzeit eine besondere Schönheitengalerie heimtragen – in Gestalt eines Katalogs, zwei Bändchen im CD-Format, dennoch voluminös und von der Kompaktheit einer Schlagwaffe. „Auf dem Grabstein sind alle Juden schön“, sagt das Sprichwort, doch die Porträts im Museum sind zu Lebzeiten entstanden, und so blickt man in ziemlich verwegene Gesichter von Menschen, deren Bedeutung sowieso weniger in ihrer Schönheit liegt: Beinahe ein Publikumsrenner ist derzeit die Ausstellung „Kosher Nostra – Jüdische Gangster in Amerika 1890-1980“.

(....)

Schon bei der Vorstellung der originellen Schau ging es beinahe wie bei der Mafia zu. Konträre Interpretationen von dem, was politisch korrekt wäre, ließen einige Herren im Publikum mit geballten Fäusten auf den Ausstellungsmacher Oz Almog und die Museumsleitung losgehen: Die massenhafte Schaustellung jüdischer Verbrecher diene allein dazu, Antisemitismus zu schüren, so das Argument der Aufgebrachten.

Das Jüdische Museum will die Schau als „Konzentrat einer ganzen Epoche, gleichermaßen faszinierend und abschreckend“ verstanden wissen, „ohne romantisierende Neigung, mit dem Scharfblick des Aufklärers“ für diesen Teil „jüdischer Historie in all ihren Widersprüchlichkeiten“. Idealisierungen kommen da nicht vor, auch wenn Juden das Verbrechen als Ausweg aus dem Ghetto und oft einzige Aufstiegsmöglichkeit in der Gesellschaft begriffen.

(...)

Rich Cohen, Autor eines Buches zum selben Thema, vertritt die These, für manche Juden in der Verbrecherwelt sei Töten eine Art „Unterwelt Bar-Mizvah“, ein Mannbarkeitsritual gewesen. Almog ironisiert eher derlei religions-soziologische Tiefendeutung. Er und das Museum sehen diese Ausstellung – sie ist bis 25. April zu sehen – entgegen irritierter Kritik eher als Gegengift zum Antisemitismus: Als Darlegung nämlich, dass Juden Zeitgenossen und Mitmenschen sind, wie alle anderen auch – bis hinein in die finstersten Nischen des Seins."

Der ganze Text in der SZ

vabanque - am Donnerstag, 26. Februar 2004, 12:53 - Rubrik: Jewish Studies

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Jüdisches Museum Wien

3. Dezember 2003 - 25. April 2004

Kosher Nostra

Jüdische Gangster in Amerika 1890 - 1980

Bis 25. April 2004 präsentiert das Jüdische Museum unter dem Titel „Kosher Nostra – Jüdische Gangster in Amerika 1890-1980“ die bereits dritte Kunstinstallation des österreichisch-israelischen Künstlers Oz Almog, die sich mit einem in Europa wenig beachteten Kapitel amerikanisch-jüdischer Geschichte auseinandersetzt, der Entwicklungsgeschichte des organisierten Verbrechens in den Vereinigten Staaten, bei der jüdische Gangster eine Rolle spielten.

Darunter sind auch etliche Bankräuber und Banküberfälle zu finden

Die Entwicklungsgeschichte des organisierten Verbrechens in den Vereinigten Staaten hatte einen relevanten jüdischen Anteil. Der weit verbreitete Mythos einer Dominanz der italienischen Mafia in Amerika überlagerte vor allem für das europäische Publikum die Bedeutung der Gangster jüdischer Herkunft diesem düsteren Kapitel der amerikanischen Geschichte. Doch niemand, der sich an der Geschichte der amerikanischen Mafia versucht, kann Männer wie Meyer Lansky, Benjamin “Bugsy” Siegel, Dutch Schultz oder Louis “Lepke” Buchalter negieren, die neben den klassischen sizilianischen “Paten” die Geschicke der Unterwelt bestimmten.

In seiner neuesten Kunstinstallation “Jüdische Gangster in Amerika 1890-1980” erweitert der Künstler Oz Almog seine bisher geübte Disziplin des Porträtierens von Menschen in Bildern und Worten zum beeindruckenden dokumentarischen Konzentrat einer ganzen Epoche, das gleichermaßen faszinierend und abschreckend wirkt. Ohne romantisierende Neigung stellt sich der Künstler mit dem Scharfblick des Aufklärers diesem Teil jüdischer Historie und beleuchtet die Akteure in all ihren Widersprüchlichkeiten. Wie etwa den gnadenlosen Syndikatsboss Louis “Lepke” Buchalter, der seine Mutter über alles verehrte und deswegen auch von den traditionell familienbezogenen Sizilianern besonders respektiert wurde. Oder auch das strategische Genie Meyer Lansky, der sich neben seinen diversen Geschäften als herkunftsbewusster Jude immer für Anliegen seines Volkes einsetzte. Oz Almog zeichnet in dieser Geschichte mit gemalten Porträts und ausführlicher textlicher Begleitung nicht etwa das Bild eines “sauberen Krieges”, sondern bietet durch seine umfangreiche Fotodokumentation auch ein beklemmendes Bild vom Leben und Sterben in der Unterwelt.

Dazu gibt es auch einen Katalog:

„JÜDISCHE GANGSTER IN AMERIKA 1890 – 1980“ hrsg. von Oz Almog.

Aus der Einleitung von Erich Metz:

"Die Schwierigkeit bei der Rekonstruktion der Geschichte jüdischer Gangster in den USA liegt vor allem im Mangel an nachweisbaren, exakt dokumentierten Ereignissen. Was in der Unterwelt tatsächlich geschah, ist von zahllosen Mythen und Legenden umwoben. So kann auch die Geschichte jüdischer Gangster nur im Zusammenhang mit der gesamten Entwicklung der organisierten Kriminalität in den Vereinigten Staaten verständlich gemacht werden. Die Juden beanspruchten selbstbewusst und nicht minder skrupellos ihren Platz neben den klassischen italienischen Familienclans. Ihre berühmtesten Vertreter waren Meyer „Little Man“ Lanksy, Benjamin „Bugsy“ Siegel, Louis „Lepke“ Buchhalter und Arthur „Dutch Schultz“ Fleggenheimer. Die meisten von Ihnen unterschieden sich in ihrer Mentalität insofern von den Italienern, als sie ihre illegalen Geschäfte isoliert von familiären Bindungen betrieben und eher das Licht der Öffentlichkeit scheuten. Sie kamen und gingen wie eine Generation kommt und geht, während die italienischen Bosse ihre Einflusssphäre weiter vererbten. Die Italiener errichteten ihre Dynastien, die jüdischen Bosse begründeten ihre Imperien. Die Italiener zogen ihre eigenen Söhne als Nachfolger für das „Familiengeschäft“ heran. Sollte der Sohn für die elitäre Auslese nichts taugen, so nahm man den Sohn einer befreundeten Familie als potentiellen Nachfolger auf, indem man ihn mit einer seiner Töchter vermählte. Bei späteren Treffen italienischer Bosse nahm kaum noch einer teil, der nicht irgendwie mit einer der anderen Familien verschwägert oder verwandt war. In ihrem traditionell schwerblütigen, katholisch geprägten Hang zur Verklärung sahen sie sich selbst als „ehrenwerte Gesellschaft“."

Mehr

Vgl. auch weitere bibliographische Angaben

3. Dezember 2003 - 25. April 2004

Kosher Nostra

Jüdische Gangster in Amerika 1890 - 1980

Bis 25. April 2004 präsentiert das Jüdische Museum unter dem Titel „Kosher Nostra – Jüdische Gangster in Amerika 1890-1980“ die bereits dritte Kunstinstallation des österreichisch-israelischen Künstlers Oz Almog, die sich mit einem in Europa wenig beachteten Kapitel amerikanisch-jüdischer Geschichte auseinandersetzt, der Entwicklungsgeschichte des organisierten Verbrechens in den Vereinigten Staaten, bei der jüdische Gangster eine Rolle spielten.

Darunter sind auch etliche Bankräuber und Banküberfälle zu finden

Die Entwicklungsgeschichte des organisierten Verbrechens in den Vereinigten Staaten hatte einen relevanten jüdischen Anteil. Der weit verbreitete Mythos einer Dominanz der italienischen Mafia in Amerika überlagerte vor allem für das europäische Publikum die Bedeutung der Gangster jüdischer Herkunft diesem düsteren Kapitel der amerikanischen Geschichte. Doch niemand, der sich an der Geschichte der amerikanischen Mafia versucht, kann Männer wie Meyer Lansky, Benjamin “Bugsy” Siegel, Dutch Schultz oder Louis “Lepke” Buchalter negieren, die neben den klassischen sizilianischen “Paten” die Geschicke der Unterwelt bestimmten.

In seiner neuesten Kunstinstallation “Jüdische Gangster in Amerika 1890-1980” erweitert der Künstler Oz Almog seine bisher geübte Disziplin des Porträtierens von Menschen in Bildern und Worten zum beeindruckenden dokumentarischen Konzentrat einer ganzen Epoche, das gleichermaßen faszinierend und abschreckend wirkt. Ohne romantisierende Neigung stellt sich der Künstler mit dem Scharfblick des Aufklärers diesem Teil jüdischer Historie und beleuchtet die Akteure in all ihren Widersprüchlichkeiten. Wie etwa den gnadenlosen Syndikatsboss Louis “Lepke” Buchalter, der seine Mutter über alles verehrte und deswegen auch von den traditionell familienbezogenen Sizilianern besonders respektiert wurde. Oder auch das strategische Genie Meyer Lansky, der sich neben seinen diversen Geschäften als herkunftsbewusster Jude immer für Anliegen seines Volkes einsetzte. Oz Almog zeichnet in dieser Geschichte mit gemalten Porträts und ausführlicher textlicher Begleitung nicht etwa das Bild eines “sauberen Krieges”, sondern bietet durch seine umfangreiche Fotodokumentation auch ein beklemmendes Bild vom Leben und Sterben in der Unterwelt.

Dazu gibt es auch einen Katalog:

„JÜDISCHE GANGSTER IN AMERIKA 1890 – 1980“ hrsg. von Oz Almog.

Aus der Einleitung von Erich Metz:

"Die Schwierigkeit bei der Rekonstruktion der Geschichte jüdischer Gangster in den USA liegt vor allem im Mangel an nachweisbaren, exakt dokumentierten Ereignissen. Was in der Unterwelt tatsächlich geschah, ist von zahllosen Mythen und Legenden umwoben. So kann auch die Geschichte jüdischer Gangster nur im Zusammenhang mit der gesamten Entwicklung der organisierten Kriminalität in den Vereinigten Staaten verständlich gemacht werden. Die Juden beanspruchten selbstbewusst und nicht minder skrupellos ihren Platz neben den klassischen italienischen Familienclans. Ihre berühmtesten Vertreter waren Meyer „Little Man“ Lanksy, Benjamin „Bugsy“ Siegel, Louis „Lepke“ Buchhalter und Arthur „Dutch Schultz“ Fleggenheimer. Die meisten von Ihnen unterschieden sich in ihrer Mentalität insofern von den Italienern, als sie ihre illegalen Geschäfte isoliert von familiären Bindungen betrieben und eher das Licht der Öffentlichkeit scheuten. Sie kamen und gingen wie eine Generation kommt und geht, während die italienischen Bosse ihre Einflusssphäre weiter vererbten. Die Italiener errichteten ihre Dynastien, die jüdischen Bosse begründeten ihre Imperien. Die Italiener zogen ihre eigenen Söhne als Nachfolger für das „Familiengeschäft“ heran. Sollte der Sohn für die elitäre Auslese nichts taugen, so nahm man den Sohn einer befreundeten Familie als potentiellen Nachfolger auf, indem man ihn mit einer seiner Töchter vermählte. Bei späteren Treffen italienischer Bosse nahm kaum noch einer teil, der nicht irgendwie mit einer der anderen Familien verschwägert oder verwandt war. In ihrem traditionell schwerblütigen, katholisch geprägten Hang zur Verklärung sahen sie sich selbst als „ehrenwerte Gesellschaft“."

Mehr

Vgl. auch weitere bibliographische Angaben

- Hier auch noch eine Rezension zu Rick Cohens Buch im “Aufbau” (8.5.1998) von Tekla Szymanski: Moses der Unterwelt?

- Der ORF sprach mit Oz Almog

- Audiofile: Radio Bremen über die Wiener Ausstellung

vabanque - am Donnerstag, 26. Februar 2004, 12:01 - Rubrik: Jewish Studies

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

25.02. 2004

Polizist überfällt Pfandhaus

Detmold. Ein Polizist hat gestern ein Detmolder Geschäft überfallen. Mit vorgehaltener Dienstwaffe forderte er die Herausgabe des Bargeldes, ging aber leer aus. Der 46-jährige Kriminaloberkommissar wurde vom Sohn des Ladeninhabers und einem zufällig vorbeikommenden Kripo-Beamten aus Bielefeld gestellt.

Weiter im Text bei der Neuen Westfälischen im Internet

Polizist überfällt Pfandhaus

Detmold. Ein Polizist hat gestern ein Detmolder Geschäft überfallen. Mit vorgehaltener Dienstwaffe forderte er die Herausgabe des Bargeldes, ging aber leer aus. Der 46-jährige Kriminaloberkommissar wurde vom Sohn des Ladeninhabers und einem zufällig vorbeikommenden Kripo-Beamten aus Bielefeld gestellt.

Weiter im Text bei der Neuen Westfälischen im Internet

vabanque - am Mittwoch, 25. Februar 2004, 11:26 - Rubrik: BankerInnen und PolizistInnen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Good bye "Oskar"

Sprengung des Sparkassen-Hochhauses am 7. März

"Am 8. März wird es das Sparkassen Gebäude an der Körnerstrasse nicht mehr geben. Mit der Sprengung des fast 30 Jahre alten Gebäudes schafft die Sparkasse Hagen Platz für ihr zukünftiges "SparkassenKarree". Für eine ganze Generation von Hagenern gehörte der lange "Oskar", wie das Gebäude auch genannt wird, zum Stadtbild dazu."

Zum Angebot der Hagen Touristik am Sprengtag

Zur WDR-Fotogalerie

Sprengung des Sparkassen-Hochhauses am 7. März

"Am 8. März wird es das Sparkassen Gebäude an der Körnerstrasse nicht mehr geben. Mit der Sprengung des fast 30 Jahre alten Gebäudes schafft die Sparkasse Hagen Platz für ihr zukünftiges "SparkassenKarree". Für eine ganze Generation von Hagenern gehörte der lange "Oskar", wie das Gebäude auch genannt wird, zum Stadtbild dazu."

Zum Angebot der Hagen Touristik am Sprengtag

Zur WDR-Fotogalerie

vabanque - am Mittwoch, 25. Februar 2004, 09:45 - Rubrik: Hausforschungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Belesene Journlisten gibt es da ... bei sachsen im netz - sz-online (24.2.2004):

Wie ich Opfer eines Bankraubes wurde...

... oder was Altmeister Bertolt Brecht beim Schreiben seiner Dreigroschenoper noch nicht wissen konnte

Von Uwe Jordan

Freitag, 12. Februar, 19 Uhr, Selbstbedienungshalle der Sparkasse in Hoyerswerda am Lausitzer Platz. Da gibt es zwei „Ein- und Auszahlsysteme“. Mittels eines dieser Automaten möchte ich 450 Euro auf mein Konto verbringen. Karte rein, „Einzahlen“ getippt. Der Stumme Diener sperrt die Klappe auf, um eine halbe Minute nach dem Schein-Erfassen zu verkünden, ich möge das „nicht erkannte Geld“ wieder rausnehmen. Gut, das hatt’ ich schon mal; und da es damals beim zweiten Versuch klappte, lege ich die Scheine erneut in den Schacht. Und jetzt? Das Gerät spuckt eine „Quittung“ aus: „Es ist ein Fehler aufgetreten! Ihr Geld kann nicht eingezahlt oder zurueckgegeben werden. Das Geld wird daher sicher im Automaten aufbewahrt Bitte wenden Sie sich an Ihre Bank“

(...)

„Was ist schon der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank“, schrieb Brecht. „Der Meister“, denke ich, „kannte eben den Betrieb einer automatisierten Bank noch nicht“.

Artikel weiter lesen

Wie ich Opfer eines Bankraubes wurde...

... oder was Altmeister Bertolt Brecht beim Schreiben seiner Dreigroschenoper noch nicht wissen konnte

Von Uwe Jordan

Freitag, 12. Februar, 19 Uhr, Selbstbedienungshalle der Sparkasse in Hoyerswerda am Lausitzer Platz. Da gibt es zwei „Ein- und Auszahlsysteme“. Mittels eines dieser Automaten möchte ich 450 Euro auf mein Konto verbringen. Karte rein, „Einzahlen“ getippt. Der Stumme Diener sperrt die Klappe auf, um eine halbe Minute nach dem Schein-Erfassen zu verkünden, ich möge das „nicht erkannte Geld“ wieder rausnehmen. Gut, das hatt’ ich schon mal; und da es damals beim zweiten Versuch klappte, lege ich die Scheine erneut in den Schacht. Und jetzt? Das Gerät spuckt eine „Quittung“ aus: „Es ist ein Fehler aufgetreten! Ihr Geld kann nicht eingezahlt oder zurueckgegeben werden. Das Geld wird daher sicher im Automaten aufbewahrt Bitte wenden Sie sich an Ihre Bank“

(...)

„Was ist schon der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank“, schrieb Brecht. „Der Meister“, denke ich, „kannte eben den Betrieb einer automatisierten Bank noch nicht“.

Artikel weiter lesen

vabanque - am Dienstag, 24. Februar 2004, 13:06 - Rubrik: Ueber Banken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Schon etwas betagter (Dezember 2001), aber auf der offiziellen Webseite zu "Va Banque" nicht mehr aufgeführt, findet sich als .pdf-File ein Artikel aus der inzwischen verblichenen Wochenezeitung "Die Woche", der das Buch kräftig plündert: Sven Boedecker und Helmut Ziegler: Kulturgeschichte des Bankraubs. In: Die Woche, 21. Dez. 2001, S. 54 + 55.

vabanque - am Montag, 23. Februar 2004, 14:33 - Rubrik: Vabanque - Das Buch zum Blog

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Elmar Altvater (marxistischer Ökonom) schreibt im Freitag, Nr. 9, 20.2.2004 über das Wesentliche eines jeglichen Bankraubs: Der Dämon und sein Zaubertrick: Geld

"MARX-BEGRIFFE: GELD - Kapital beruht immer noch auf der Aneignung der Produkte der Arbeit, und die Entschleierung des Geldfetisch bleibt zentrale Aufgabe der ökonomischen Kritik

Geld ist ein Rätsel, das die ökonomische Theorie bis heute nicht hat lösen können. Das liegt vor allem daran, dass sie die falschen Fragen stellt. Oder sie vergisst das Fragen, weil jemand, der (oder die) Geld hat, sowieso mit der Welt im Allgemeinen und mit dem jeweiligen Gemeinwesen im Besonderen im Reinen ist. Die frühbürgerlichen Theoretiker dachten, die Gesellschaft könne mit einem Vertrag zwischen allen zählenden, das heißt, über Eigentumsrechte verfügenden Bürgern, vereinbart werden. Die politischen Ökonomen des 18. und frühen 19. Jahrhunderts von Hume über Petty zu Smith und Ricardo begriffen dagegen, dass die Vergesellschaftung schon längst - als Arbeitsteilung vermittelt durch den Markt - stattgefunden hat, bevor die Mitglieder der Gesellschaft an einen Vertrag auch nur gedacht haben. "

Weiter im Text im Freitag

"MARX-BEGRIFFE: GELD - Kapital beruht immer noch auf der Aneignung der Produkte der Arbeit, und die Entschleierung des Geldfetisch bleibt zentrale Aufgabe der ökonomischen Kritik

Geld ist ein Rätsel, das die ökonomische Theorie bis heute nicht hat lösen können. Das liegt vor allem daran, dass sie die falschen Fragen stellt. Oder sie vergisst das Fragen, weil jemand, der (oder die) Geld hat, sowieso mit der Welt im Allgemeinen und mit dem jeweiligen Gemeinwesen im Besonderen im Reinen ist. Die frühbürgerlichen Theoretiker dachten, die Gesellschaft könne mit einem Vertrag zwischen allen zählenden, das heißt, über Eigentumsrechte verfügenden Bürgern, vereinbart werden. Die politischen Ökonomen des 18. und frühen 19. Jahrhunderts von Hume über Petty zu Smith und Ricardo begriffen dagegen, dass die Vergesellschaftung schon längst - als Arbeitsteilung vermittelt durch den Markt - stattgefunden hat, bevor die Mitglieder der Gesellschaft an einen Vertrag auch nur gedacht haben. "

Weiter im Text im Freitag

vabanque - am Montag, 23. Februar 2004, 13:03 - Rubrik: Zur Kritischen Theorie des Bankraubs

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen